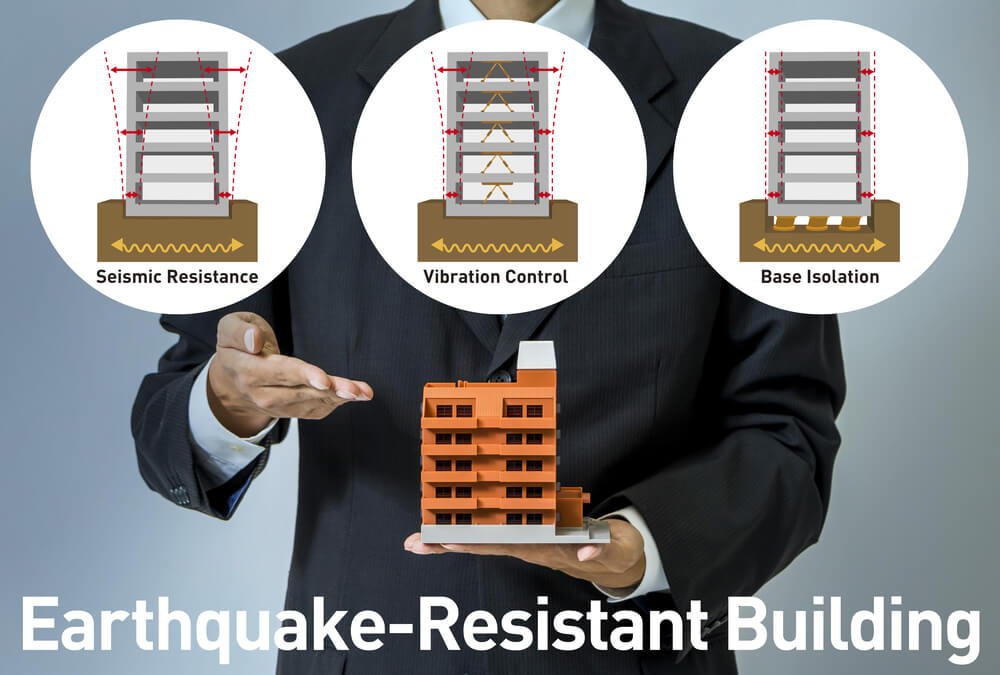

近々巨大地震が来るとことあるごとに言われていますが、大地震のことがニュースなどで報じられる時、耐震構造って単語をよく耳にしますよね。制振とか免震って単語も聞くと思います。

今回はそんな耐震構造について解説したいと思います。

普段、建築の勉強とか仕事をしていてなんとなく知ってるけど、耐震構造のことをあまり詳しく知らないという人向けの記事になります。

そもそも、耐震構造って?

地震が来たらまず地面が揺れて、それに合わせて建築物が揺れて損傷したり倒壊したりしますよね。耐震構造とは、地震の揺れに対して、柱や梁、耐震壁(耐力壁)などの骨組で抵抗する構造のことをいいます。要は地震に対して真向勝負で耐える構造のことです。倒れたら負けという、突っ張り勝負みたいな感じです。

一方で、地震の揺れに対して建築物の揺れをコントロールすることを目指す方法には、制振構造や免震構造があります。

地震の揺れをコントロールできるなら、制振や免震で十分じゃないかとも考えられますが、どうしても制振や免震を導入するとコストがかかって経済性が損なわれてしまうので、実際はあまり採用されません。

また、制振・免震構造を採用する場合でも、一般的には耐震構造をベースに考えて設計します。なので、耐震構造の考え方は絶対に知っておいたほうがいいでしょう。

一般的には地震に効く構造壁ということで「耐震壁」と表現しますが、建築基準法上は「耐力壁」と表現しています。どちらも同じ意味ですが、土圧のように地震以外にも効かせることが多いので厳密には耐力壁のほうが正しいと思われます。

荷重と変形の関係を知る

地震に対する建築物の骨組の抵抗性能(耐震性能)は、骨組の荷重と変形の関係から知ることができます。フックの法則に代表されるように、荷重と変形には密接な関係があるためです。

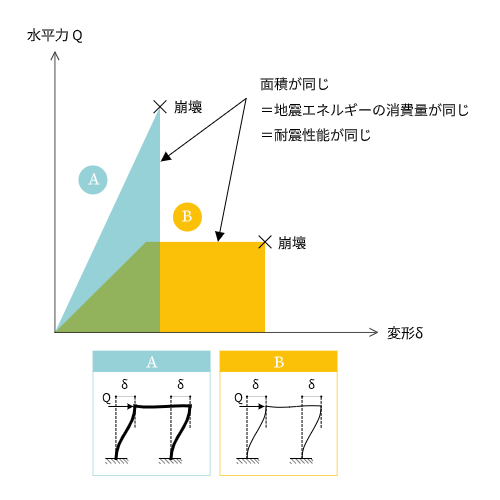

地震による水平力が大きくなる時、骨組を塑性変形させながら地震に耐える方法が考えられます。また、骨組の抵抗力を上げて変形させずに地震に耐える方法もあります。

この2つのタイプはどちらも地震による水平力が同じ、あるいは地震エネルギーを消費する量が同じなので、どちらも同等の耐震性能を有しているといえます。これをエネルギー一定の法則と呼んでいます。

地震エネルギーを消費する量が同じというのは、図の面積(三角形と台形)が同じということからもわかるよ。

強度抵抗型と靭性抵抗型

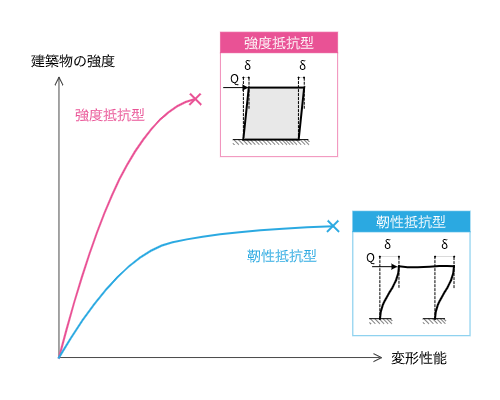

建築物の耐震性能は、強度抵抗型と靭性抵抗型の2つに分類することができます。

強度はまだしも、靭性って難しい単語が出てきた〜と思うかもしれません。私自身も靭性という単語は構造の分野を知ってから知ったような単語なので気持ちはわかります。

構造の分野では、強度とか靭性などの単語がよく出てきます。強度は文字どおり強さを表していて、部材や建築物の骨組の強さを表現したい時に使います。

同じ強さでも変形のほうに注目したのが、靭性です。粘り強さともいえます。靭性の反対は脆性です。ガラスとかプラスチックなどは脆性的な壊れ方の代表です。逆に鋼材などの金属は伸びがいいので靭性に優れているといえます。

同じ地震に対する抵抗でも、骨組の強度に注目するか、骨組がもつ変形性能に注目するかによって違いが出てきます。強度によって抵抗するのを強度抵抗型、変形によって抵抗するのを靭性抵抗型といいます。

ちょっとの力ではびくともしないが一定の力がかかると倒れる大木タイプか、ちょっとの力で簡単に変形するけど倒壊端ない柳に風タイプかともいえます。

設計する建築はどのタイプが当てはまる?

耐震性能が大木タイプか柳に風タイプかに分かれることがわかったところで、実際設計する建築はどのタイプになるのでしょうか。

確かに、別に建築物って大木でもないし、柳に風みたいにふにゃふにゃでも困っちゃうよね。

あくまで例えの話だからね〜。具体的にどういう場合が強度抵抗型で、どんな場合が靭性抵抗型になるか考えてみよう。

構造計算ルートとの関係性

強度抵抗型と靭性抵抗型の説明で最もわかりやすいのが、鉄筋コンクリート造の場合です。

単に、耐震壁をたくさん入れれば入れるほど強度抵抗型となり、逆に耐震壁を取り除いた純ラーメン構造とすると靭性抵抗型となります。

これは建築基準法で定められている構造計算ルートともリンクしています。構造計算の方法にはルート1〜3までの計算ルートがあり、構造計算ルート1は強度抵抗型、ルート3は靭性抵抗型を目指したものになっています。ルート2はその間の強度と靭性のバランス型といえます。

もちろん、構造計算ルート3で耐震壁を入れて設計しても構いませんが、設計の合理性はやや劣ってしまううえに設計の難易度も上がってしまう可能性があります。

このように、どちらのタイプに寄せて設計しているかによって、耐震壁を取り除けるかどうかが変わってきます。強度抵抗型なのか靭性抵抗型なのか知っておかないと、耐震壁や梁にスリーブ開口を開けられるかどうかの判断に困ってしまいます。

タイプに合わせて設計しよう

強度抵抗型でも靭性抵抗型でも、地震エネルギーを消費する量が同じであれば耐震性能は変わりません。なので、どちらかが優れていてどちらかが劣っているということはありません。

中規模程度のマンションを鉄筋コンクリート造で作るのであれば、壁式構造にしたり耐震壁付きラーメン構造にしたりするのが合理的で経済的な設計ができます。また、室内のレイアウト変更に柔軟に対応できるようにするなら、純ラーメン構造にして靭性のある設計を目指す方法もあるでしょう。

また、最近では、東京スカイツリーのように、重要な施設に限っては巨大地震が来ても損傷被害が出ないように強度抵抗型で設計する事例も増えてきました。

経済性と安全性、さらには事業継続性(BCP)も考えた設計が求められています。設計する建築物がどのタイプで考えるのが適切なのか判断して設計を進めましょう。

まとめ

今回はちょっと専門寄りな内容になってしまいましたが、構造分野以外の人でも多少なりとも知っておいたほうが役に立つと思います。

これから建築士試験を頑張るという人も、今回の耐震構造の考え方は試験に出る内容なので覚えておいて損はないでしょう。

ちょっとほかのことも知りたいなという人は、関連記事を載せておくのでぜひ見てみてください。それでは、また。

コメント