こんにちは、ゆるカピです。

今回は、私の実体験をもとに構造設計の仕事について語りたいと思います。

- これから構造設計の仕事を始めようと考えている人

- 就活で構造設計の職種を考えている人

こんな人には特におすすめの内容になっています。

構造設計にするか、ほかの研究職にするか迷っている人もぜひ参考にしてみてください。

そもそも建築設計ってどんな仕事?

他業種の大学時代の友人と会話していると、建築ってどんな仕事してるの?とよく聞かれます。

ざっくり言うと、建築を建てたり壊したりする仕事です。建築の創造と破壊という社会的影響の高い仕事です。

神にでもなったつもりか。バベルの塔のように壊されてしまえ〜。

なーんて、言われるかもしれません。

最近は、建築士の業務範囲も広がって、設計だけでなく設計に関わる仕事も建築士というようになりました。なので、建築士の資格を持っているから設計しているとは言えない時代になってきました。このあたりは2020年の建築士法改正を解説しているこちらの記事も参考になります。

ここでは、建築士のうち、建築設計の話に絞ったお話をします。

建築設計者は主に、主に、意匠設計者、構造設計者、設備設計者に分かれます。建築を人体になぞらえて、意匠設計は見た目(表面)、構造設計は筋肉と骨格、設備設計は血液や臓器などの循環系に例えられることもあります。

生命を維持するためにはどれが欠けてもいけないし、それは建築も同じということです。

世間的には、スケッチや図面を描いている人のイメージ、あるいは昔テレビで放映されていた「劇的ビフォーアフター」という番組に出てくる匠のイメージだと思いますが、実際には図面を描く作業よりもさまざまな人との打ち合わせや調整ごとのほうにかなりの時間を割いています。実際には、図面を描く作業はCADオペレータさんにお願いして、自分は業務のマネジメントとクライアントとの調整をメインでやるという人がほとんどだと思います。

なので、俺は図面だけを描くんだ!という人には設計は向いてないかもしれません。

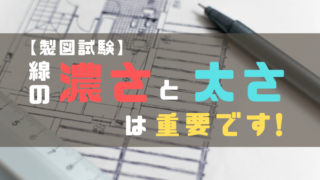

構造設計者に求められること

では、本題の構造設計とはどんな仕事なのかというと、日本建築構造技術者協会(JSCA)の建築構造設計規範(PDF注意)が参考になります。

書いてあることを要約すると次のようになります。

- 想定される外力や荷重に対して合理的な骨組みを作る

- 建築としての空間の機能性や造型性、安全性、施工性、経済性などを考慮する

- 設計を行うだけでなく、災害時の技術支援などを通して社会に貢献する

これについては、

- 構造計算や力学的センス(力感)

- 構造以外の幅広い知識、経験、さまざまな分野の専門家との調整

- 構造設計者としての責任感、使命感

がそれぞれ必要なのではないかと解釈しています。

設計実務をこなすのに必要なこと

こんなことを聞くと、なんかハードル高いなと感じるかもしれません。一部の人は、さらに気持ちが燃え上がるかもしれませんが•••。

先ほど挙げた求められる構造設計者像は、ある種目指すべき理想像なので、これから構造設計を目指す人がいきなりできるわけがありません。あくまで、これができればその道のプロだよね、という話だと思います。設計のプロを目指してほしいですが、いきなりプロにはなれません。

なので、実務をこなしてきた経験として、これから構造設計を目指す人だったら、という想定で解釈したものをまとめるとこうなります。

- 実務で使う計算は四則計算レベルで十分

- コミュニケーション力はそこそこ必要

- 使命感以上に個人の健康のほうが大事

これができれば、これからの時代は大丈夫だと思います。

実務で使う計算は四則計算レベルで十分

数学得意じゃないしセンスないから無理だ、と思って諦める必要はありません。実務で使う構造力学は簡単な四則計算ができれば十分です。大学の講義でやるような積分を使った計算は使いません。私自身、学生時代は力学の計算が苦手でしたが、今普通に仕事をこなしています。

今の世の中、解析用のツールもありますし市販の一貫計算プログラムもあります。

これは上の世代の人からは賛否両論かもしれませんが、まずは解析ツールやソフトを使っていろいろと触って遊んでみるのが大事です。ゲームも遊んでいくうちに操作に慣れていきますよね。遊んでいるうちに計算の仕組みもわかってくるはずです。

コミュニケーション力はそこそこ必要

構造設計を始めたての頃は、知識も経験もありません。じゃあ学会の指針や規準などを読み漁って、施工者や行政の人、あるいは仕事の上司への説明に知識武装するのがいいのか、というとそうではありません。これでは、ただの頭でっかちの知識バカになるだけです。

それよりも、自分の恥を晒していろんな人に聞くのがいいでしょう。

私自身も含め、構造設計を目指す人は比較的高学歴の人が多いですが、高学歴の人ほどなかなか自分の恥を晒せない、知識武装したがる傾向にあります。

上司へのごますりや、体育会系の営業並みのコミュニケーション力は必要ありません。構造関係者は全般的にそこまでコミュ力は高くありません(私自身もそうです)。

あらゆる分野に精通せずとも、身近にすぐ聞ける人(ブレーン)を作っておくのがいいと思います。

使命感以上に個人の健康のほうが大事

これは医療従事者と同じような感じですが、設計に真面目な人ほど責任の重さに病んでしまうのではないかと思います。実際、建築の耐震性の程度によって生活している人の命を左右するので、その責任が重大であることは確かです。

しかし、普段から志高く使命感を持つように強制されたら、とても精神がもたないでしょう。この精神的負担を抑えるために、建築の法令による国の担保があることを忘れてはいけません。また、どちらかと言えば会社や仕事の上司に責任があるのも事実です。

社会的使命を自覚することは尊いことですが、それ以上に個人の健康のほうが大事です。最近は働き方改革の影響で徐々に改善されてきていますが、設計の仕事は長時間労働になりやすく、体調を崩す人が少なくありません。

長時間労働に耐えられるだけの体力をつけるというより、仕事を長く継続するために体力をつけるほうが前向きでいいと思います。

まとめ

構造設計に求められること、役割のイメージはつかめたでしょうか。初めて構造設計を知った人にとってはまだ十分に伝わっていないかもしれません。

また、この記事を読んで、意外と自分でもなんとかなりそうだなと思った人、自分には向いてなさそうだなと思った人、それぞれいると思います。最近は、構造デザインというキーワードで語られることも多いので、人によってはイメージと実務とのギャップが大きいかもしれません。

そんなギャップが少しでも解消されるように、今後も構造設計に関する記事を書いていきたいと思います。

最後に、この記事を読んでもっと構造設計のことを知りたいと思ったあなたにおすすめの本を紹介します。構造設計を始めたての頃はいろいろとお世話になった本です。

気になる人はぜひ読んでみてください。それでは、また。

コメント